第7回 皇室の葛藤――「死なばもろともだね」の意味とは?

7-1. 昭和天皇と戦争回避への意志

昭和という時代の只中で、天皇が果たした役割は一様ではない。象徴天皇制が明文化される戦後とは異なり、昭和天皇は国家元首として、また軍の大元帥として憲法上の地位を有していた。しかし、その一方で、天皇の真意や発言は制限された記録の中にのみ残され、多くは側近の証言や記録によって間接的に語られるに過ぎない。本稿では、戦争回避を強く望んだとされる昭和天皇の意志と、それがいかに軍部の強硬路線の中で無視され、押し流されていったかを探る。

■「軍紀を厳正に」――天皇の警鐘

昭和6年(1931年)満州事変が勃発した頃、昭和天皇は若槻礼次郎内閣の陸軍大臣・南次郎大将を呼び、「軍は軍規をもって成り立っている。軍紀がゆるむと大事を引き起こす恐れがある。軍紀を厳正にせよ」と命じたという。これは、軍部の独断専行に対する明確な警鐘であった。

実際、天皇は同年9月、再び南陸軍大臣を呼びつけ、「軍規を厳重に守るように。明治天皇のつくった軍隊に間違いが起こっては申し訳ない」と述べ、軍の行動を厳しく戒めている。これらの発言からは、天皇が軍部の暴走を深く憂慮し、規律の維持を強く求めていたことがうかがえる。

■「外交を第一に」――近衛首相への苦言

昭和16年7月2日、御前会議に先立ち、近衛文麿首相が戦争準備と外交交渉を並列した方針案を天皇に説明したところ、天皇は「まず第一に戦争準備を記し、二番目に外交交渉を掲げているではないか。戦争が主で、外交が従であるが如く感じられる。これじゃあいかんのでは」と詰問した。

この発言は、明確に「外交を優先すべきだ」という天皇の意志を示している。近衛の弁明に納得しなかった天皇は、その後も軍部首脳を宮中に呼び出し、戦争回避への思いを伝えようとした。だが、政治と軍事の歯車はすでに天皇の手から離れつつあった。

■「よもの海 みなはらからと…」――唯一の“発言”

御前会議では通常、天皇は発言しない建前だった。しかし、同年9月6日の御前会議では、異例の行動に出る。会議の最後に、明治天皇の御製である和歌を詠みあげたのである。

「よもの海みなはらからと思ふ世に など波風の立ちさわぐらむ」

世界が兄弟のように平和であればよいのに、なぜ波風が立つのか――という意味である。この行動は、天皇が戦争回避への最後のメッセージとして放った象徴的な一撃であり、軍部や閣僚たちへの静かな叱責であった。

■「沈黙」の意味――統帥と象徴のはざまで

御前会議という国家最高意思決定機関において、天皇が発言しないことは慣例であり制度上の要請でもあった。だが、制度の背後にある沈黙には、葛藤と苦悩があったはずだ。

昭和天皇は「私は統帥権をもっているが、現場の詳細な指揮命令は軍に委ねている」との立場をとっていた。これは、統帥権の干渉を避け、形式的に中立を保つことを意図したものだったが、現実にはその沈黙が、軍部の独走を許す結果を生んでしまった。

■軍部の台頭と天皇の孤独

天皇の周囲には、牧野伸顕、鈴木貫太郎、西園寺公望ら、戦争回避を望む宮中グループが存在していた。彼らは度重なる軍の強硬姿勢に対し、説得と抑制を試みたが、陸軍内部の派閥闘争や青年将校の暴発など、軍の制御は困難を極めた。

昭和天皇もまた、個人としての意志とは裏腹に、軍部と政治の暴走を止めきれない無力感と、元首としての責任感との間で引き裂かれていた。昭和史研究家の半藤一利は、この時代の天皇を「戦争を望まず、しかし戦争を止められなかった人」と評している。

■「死なばもろともだね」の背景

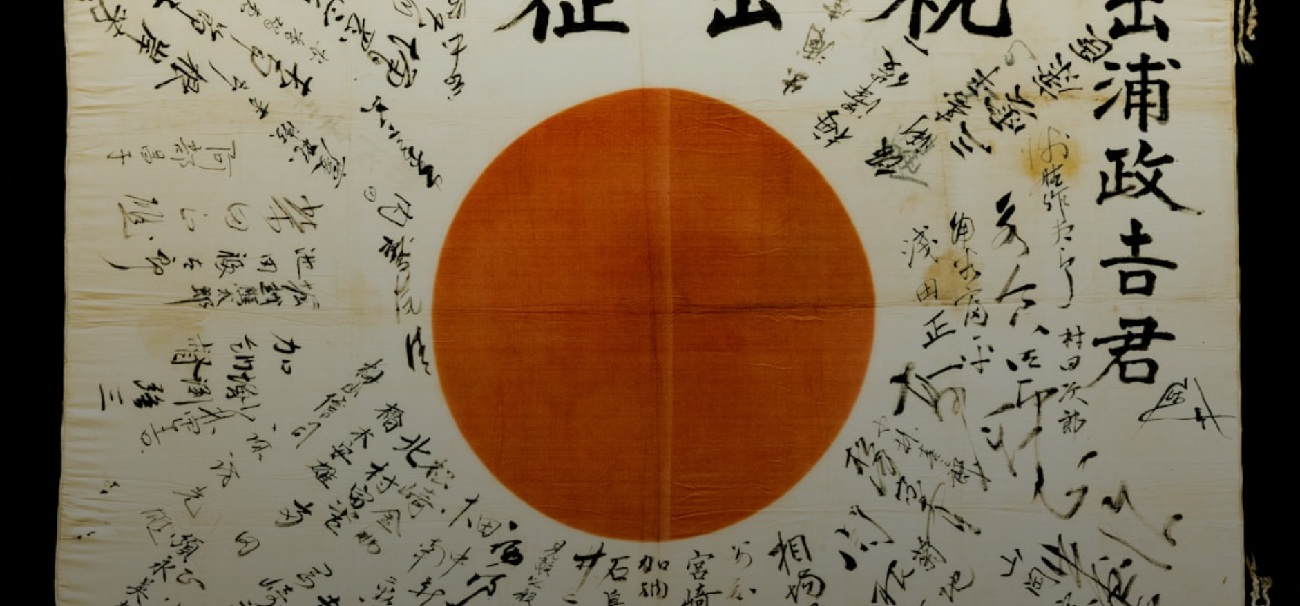

天皇が戦争回避に強く傾いていたことは、『昭和天皇独白録』や側近の証言などからも読み取れる。特に注目されるのが「死なばもろともだね」という言葉の背景である。これは、もし日本が戦争に踏み切るなら、自分もまた国民と運命を共にする、という覚悟を示したものとされる。

この言葉に込められたのは、軽率な開戦論への警告であり、最高権威者としての誠意だったのだろう。だが、時代の流れはあまりにも強く、天皇の思いは、皮肉にも「開戦に異を唱えなかった」という形式の中に埋没してしまった。

■「平和の願い」を読み解くとき

昭和天皇の行動や発言は、時に曖昧で、時に象徴的すぎると評されることもある。だが、それは立場上の制約と、憲法上の構造的な限界からくるものでもあった。重要なのは、その内面にある「戦争を避けたい」という願いを、私たちがどう読み解くかである。

いま私たちは、戦争責任や歴史認識を語る際に、安易な断罪ではなく、その時代の葛藤と構造に目を向けるべきではないか。昭和天皇の沈黙と抵抗、その狭間に見える苦悩の姿こそが、もう一つの昭和史の核心である。

7-2. 宮中会議の緊張と沈黙の重み

太平洋戦争開戦前夜、日本という国家は一つの運命的な会議を迎えた。天皇を戴く国体のもと、政治と軍事、そして皇室が交錯する場──それが宮中会議であった。とりわけ、開戦の是非をめぐる会議は、昭和史のなかでももっとも重く、そしてもっとも語られざる瞬間だったと言ってよいだろう。

■制度としての「御前会議」とその性質

宮中会議とは、正式には「御前会議」と称され、昭和天皇の御前において政府と軍部の高官が一堂に会し、国家の重大事項を最終決定する場であった。ただし、この場において実質的な議論がなされることは少なく、事前に用意された結論を、天皇の“御裁可”という形式で承認する儀礼的な側面が強かった。

とはいえ、戦争という国家の存亡を左右する決定においては、儀礼以上の意味をもたされることとなる。昭和16年(1941)9月6日の御前会議は、その典型であった。

■昭和天皇の「おことば」に宿る異議

この会議で注目すべきは、会議後に昭和天皇が発した言葉である。

「わたしはどうしても戦争を始めたいとは思わない。もう一度、外交に尽力してはどうか」

これが、いわゆる「聖断」以前の、天皇による開戦回避の意思表明であった。天皇はあくまでも象徴として“御裁可”を与える立場にあったが、実際にはその言葉が重く政治判断に影響を及ぼすこともあった。この時の発言は、決して単なる感想ではなく、明確な戦争回避の意志であった。

■「沈黙」の意味──議論のない会議

しかし、実際の御前会議では、天皇の発言を受けて誰かが異議を唱えるようなことはなかった。陸軍、海軍の首脳も、近衛文麿内閣も、ただ粛々と「外交はもう限界」とし、戦争準備を正当化していった。

この沈黙は、戦時体制下の日本における“空気”の重さを象徴している。天皇でさえ、その言葉が即座に政策を転換させる力をもたなかった。むしろ、全体が「忖度と同調」の論理に包まれていた。

■近衛文麿の弱さと迷走

このときの首相・近衛文麿は、天皇の側近的存在でありながら、開戦に対して明確なブレーキをかけることはできなかった。彼自身は戦争を望んでいなかったとされるが、軍部の圧力と、既定路線となった交渉期限(対米交渉の「Xデー」)の中で、ただ漂っていた印象が否めない。

近衛は後に「国体を護持するための戦争」という論を展開するが、それはむしろ、戦争を正当化する後付けの理屈として機能しただけだった。宮中会議における彼の沈黙と曖昧な態度は、昭和天皇の孤立をさらに深めることになる。

■「死なばもろともだね」──天皇の孤独な覚悟

そしてこの時期、天皇が側近に漏らしたとされる「死なばもろともだね」という言葉は、単なる決意表明ではない。その背景には、国家を率いる者としての責任と、戦争という手段を選ばざるを得なかったことへの痛烈な自省がにじんでいる。

昭和天皇にとって、戦争とは“負けるかもしれない賭け”ではなかった。むしろ“避けられない破滅”であり、だからこそ彼は最後まで外交努力を訴え続けたのだ。

■昭和天皇の沈黙と、現代への問いかけ

戦後、多くの議論が「天皇の戦争責任」に集中した。しかし、宮中会議における昭和天皇の態度を見れば、それは単純な“戦犯”という構図では語れない。制度の枠内で、最大限の抵抗を試みたのである。

このことは、現代の私たちが「国家の意思決定とは何か」「象徴的存在とは何か」を考えるうえで、きわめて示唆的である。沈黙は、ときに最大の抵抗である。

そしてその沈黙は、歴史の中で静かに語り続けている。

7-3. 天皇と軍部の微妙な距離感

昭和初期、日本の政治と軍事をめぐる力学には、一見しただけでは読み解けない複雑な構造が存在していた。その象徴ともいえるのが、「天皇と軍部」の関係である。表向きには絶対的な権威として君臨していた昭和天皇。しかし、実際には軍部の独走を前にして、きわめて限定された介入しか許されないという“微妙な距離感”の中にあった。ここでは、昭和天皇と軍部の実際の関係性、そして戦争への道のりのなかで天皇が置かれた立場について掘り下げていく。

■「大元帥陛下」としての象徴性と制約

明治憲法下において、天皇は「統帥権の総覧者」として軍の最高指揮官であり、大元帥の地位にあった。この一文が、戦後の「天皇の戦争責任論」において繰り返し引用されてきたのも事実である。

しかし現実には、天皇は自らの意思で作戦命令を発したわけでもなければ、軍人の人事を独断で動かしたわけでもない。特に昭和期においては、統帥の実務は参謀本部や陸海軍省に委ねられ、天皇の役割は「裁可」や「承認」という形式的なものに留まっていた。御前会議の場ですら、天皇の発言は原則として控えられ、形式的な「嘉納(了承)」がなされるのみだった。

つまり、天皇は絶対的な権威でありながら、実務の領域では極めて限定的な発言権しか持たされていなかったのである。この乖離こそが、天皇と軍部の「微妙な距離感」を象徴していた。

■軍部の暴走と「抑えきれぬ存在」への変質

昭和天皇自身は、軍部の動きに対して幾度も懸念を表明している。たとえば1931年の満洲事変を前に、若槻礼次郎内閣の陸軍大臣・南次郎を呼び出し、「軍紀を厳正にせよ」と訓令を出したエピソードが記録に残っている。また、満洲問題に関しても「日中親善を基調にすることを忘れるな」と内閣に諭している。

これらの言葉には、軍部の暴走を未然に防ごうとする天皇の意志が確かにあった。しかし、軍部はこうした警告を一顧だにせず、独自の行動をエスカレートさせていった。宮中からの“ガツン”とした諫言は、もはや軍の統制には効力を持たなくなった。

軍部は次第に、宮中すら牽制の対象とみなすようになり、陸軍の一部では「宮中グループを排除せよ」という機運すら生まれていた。昭和の軍部とは、すでに「天皇の意志を体現する機関」ではなく、「天皇の名を利用する組織」と化していたのである。

■御前会議という“儀式”の限界

大東亜戦争開戦をめぐる重要な局面で、天皇はほとんど発言していない。しかし例外的に、昭和16年7月2日の御前会議では、明治天皇の御製を取り出して自ら朗読したという有名な逸話がある。

よもの海 みなはらからと 思ふ世に

など波風の 立ちさわぐらむ

この和歌には、「世界は皆兄弟なのに、なぜ戦争が起こるのか」という嘆きが込められている。天皇はこの和歌をもって、最後の最後まで開戦回避の意思を示そうとした。だが、それは“発言”ではなく“暗示”にすぎなかった。

御前会議の実態は、すでに大本営政府連絡会議で決定された事項を、天皇の前で追認する“儀式”でしかなかった。つまり、天皇が会議で意思を貫く術は、もはや詩歌に託す以外になかったのだ。

■“神格”と“孤独”のあいだに

松本清張は、昭和天皇について「神格天皇の孤独」と表現した。終戦直前の御前会議でも、天皇は三種の神器を自らの手元に移し「自分が守って運命を共にする」と語ったとされる

。これは、戦争責任を回避するための逃避ではなく、むしろ全責任を引き受ける覚悟として語られた言葉である。

明治憲法下の天皇は立憲君主であり、軍の最高統帥者であると同時に、「神格的存在」として国民の精神的支柱でもあった。しかし、その“神聖”さは軍部の実務からは切り離されており、天皇は次第に孤立し、実質的には軍部の意向に引きずられる存在と化していた。

この“孤独”は、天皇自身が最も痛感していたものだったのではないか。そして、それは昭和史を語るうえで決して見落としてはならない視点である。

■昭和天皇の戦争責任とは何か?

戦後、多くの議論が「昭和天皇の戦争責任」をめぐって繰り広げられた。そのなかには、「統帥権の総覧者」という形式的責任だけを問うものもあれば、「何もせず追認していた責任」を問う声もある。

だがここで考えるべきは、日本の戦時体制が、天皇の明示的な意思ではなく、軍部の内規と行動原理によって動かされていたという構造的問題である。昭和11年の「軍部大臣現役武官制」の復活は、まさにその象徴だった。内閣の成立すら、軍部の意向ひとつで左右されるという異常な状況のなかで、天皇の“権威”はあっても“権力”はなかった。

この点において、天皇の「責任」をどう評価するかは、日本人自身の国家観と民主主義理解に直結する根源的な問題なのである。

■「距離」のなかに映る日本の統治構造

「天皇と軍部の距離感」は、ただの個人関係や心理的乖離の話ではない。それは、日本という国の統治構造そのものの脆弱さ、あるいは明治憲法体制の限界を映し出す鏡である。

統帥権の独立、軍部の政治介入、象徴としての天皇像、国民の支持──これらが交錯するなかで、誰が何を決断し、どこに責任があったのかは、いまだ明快な答えを持たない。しかし一つだけ言えるのは、この“曖昧さ”が、日本を「避けられたはずの戦争」へと導いた大きな要因だったということだ。

そして、だからこそ私たちは、「天皇と軍部の距離」を正確に見つめなおす必要がある。そこには、国家とは何か、指導者とは何か、そして歴史をどう継承すべきかという、普遍的な問いが含まれているのだ。

(第7回 完)

(C)【歴史キング】

『もう一つの昭和史──静かなる日本再発見の旅』

副題:語られざる真実と、未来への希望をつなぐ30章

◆◇◆ 目次 ◆◇◆

- {第1回}1930年代、日本はなぜ「戦争国家」とされたのか?

- {第2回}世界恐慌とブロック経済――追い詰められた“選択肢なき日本”

- {第3回}満州事変とリットン報告書――国際社会は本当に中立だったのか?

- {第4回}経済制裁という名の外交戦争――孤立していく日本

- {第5回}日独伊三国同盟――なぜ日本はこの道を選んだのか?

- {第6回}山本五十六の苦悩――「戦争では国が滅びる」

- {第7回}皇室の葛藤――「死なばもろともだね」の意味とは?

→ 今、このコラムを読まれています - {第8回}ソ連とヒトラーの密約――独ソ不可侵条約と裏切りの構造

- {第9回}北部仏印進駐とアメリカの経済制裁強化

- {第10回}南進論と援蒋ルート遮断――仏印への進駐は侵略だったのか?

- {第11回}日ソ中立条約の舞台裏――スターリンと松岡洋右の電撃会談

- {第12回}アメリカの暗号解読――すべては読まれていた?

- {第13回}松岡の誤算とヒトラーの誘惑――“世界再編の夢”とその代償

- {第14回}チャーチルの忠告と日本の決意――「まだ間に合う」の声は届かず

- {第15回}ルーズベルトの炉辺談話とABCD包囲網の圧力

- {第16回}山本五十六、真珠湾を選んだ日

- {第17回}なぜ日本は東南アジアに進出したのか?

- {第18回}白人支配からの解放――「大東亜共栄圏」という理念

- {第19回}現地の証言から読み解く「感謝」と「葛藤」

- {第20回}戦後アジア各国から見た日本の戦い

- {第21回}東京裁判という“戦勝国の正義”

- {第22回}戦後教育に埋め込まれた価値観とは?

- {第23回}GHQとメディア統制――日本人の記憶は誰が作ったのか?

- {第24回}特攻精神と武士道の再評価

- {第25回}「反省」と「誇り」は両立するのか?

- {第26回}歴史認識はなぜ揺れるのか――世界各国との比較

- {第27回}歴史を学ぶことの意味――それは未来を選ぶこと

- {第28回}私たちは何を受け継ぐのか――語られなかった戦争目的

- {第29回}日本人が知るべきアジアからの声

- {第30回}100年後も読み継がれるために――「もう一つの昭和史」総まとめ

関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)

(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。

巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)

(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。

巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。