熊本県の偉人:徳富蘇峰 — 「平民主義」を掲げ、日本を導いたジャーナリズムの父

プロフィール

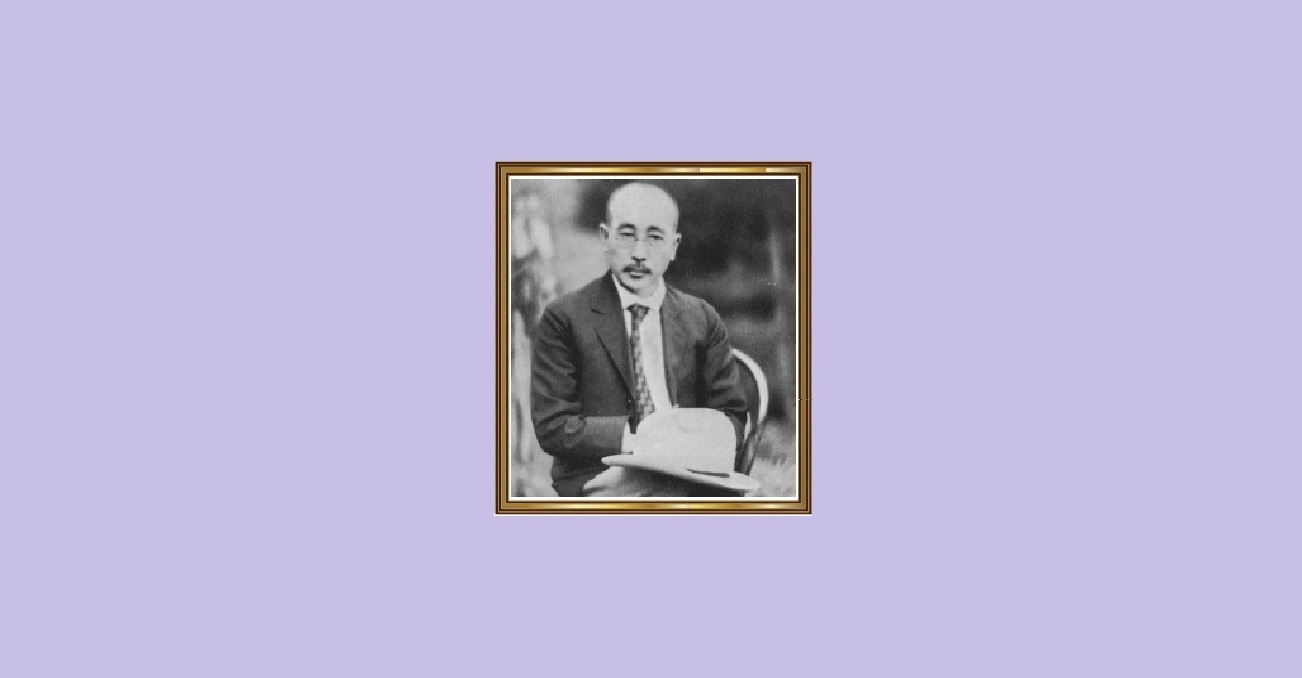

徳富蘇峰(とくとみ そほう)

1863(文久3)年3月14日生│ 1957(昭和32)年11月2日没(94歳)

「明治の三大記者」「近世日本国民史」

「ペンは剣よりも強し」

この言葉は、明治・大正・昭和の三代にわたり、言論界の第一線で活躍したジャーナリスト、徳富蘇峰(とくとみ そほう)の生涯を象徴しています。

肥後国(現在の熊本県)の郷士の家に生まれた彼は、幼少期から父の薫陶を受け、キリスト教の洗礼を経て、「平民主義」という独自の思想を形成。雑誌『国民之友』、そして『國民新聞』を創刊し、旺盛な執筆活動を通じて、日本の進むべき道を論じました。その思想は、日清戦争後の「三国干渉」を機に大きな転換を迎え、賛否両論を巻き起こしましたが、彼が書き残した膨大な著作は、日本の近現代史を語る上で欠かせない貴重な遺産となっています。

幼少期の学びと同志社での挫折

徳富蘇峰、本名・猪一郎(いいちろう)は、1863年(文久3年)、肥後国上益城郡(現在の熊本県益城町)の徳富家に生まれました。父・徳富一敬は、横井小楠(よこい しょうなん)に師事した開明的思想家であり、母・久子もまた、女性解放運動家矢嶋楫子(やじま かじこ)の姉にあたるなど、蘇峰は、思想的にも開かれた家庭で育ちました。8歳まで水俣で育った蘇峰は、その後、熊本東郊の大江村に移住。10歳で熊本洋学校に入学しますが、年少のため退学させられるという経験をします。しかし、この挫折が彼の向学心をさらに燃え上がらせました。再入学した熊本洋学校で、彼は、横井時雄(よこい ときお)、金森通倫(かなもり みちとも)らと共に「熊本バンド」を結成。キリスト教の洗礼を受け、漢学・儒学から距離を置くようになります。1880年(明治13年)、蘇峰は、言論人として身を立てることを決意し、京都の同志社英学校に転入します。創設者である新島襄(にいじま じょう)の教えに感銘を受け、新島を「生涯の師」と仰ぎましたが、卒業直前に学校の運営方針を巡る騒動で退学。この挫折が、彼の人生の方向性を決定づけることになります。

「平民主義」とジャーナリズムの旗手

同志社を中退した蘇峰は、東京で新聞記者を志しますが、その夢は叶いませんでした。帰郷し、私塾「大江義塾」を開き、青少年の啓蒙に努める傍ら、リチャード・コブデンらの思想に学び、「平民主義」を提唱します。平民主義とは、「腕力世界」(軍事力)に頼るのではなく、個人の自由な生活と経済活動を基盤とした、人権の尊重と平等主義が満ちた社会を築くべきだという思想です。これは、当時の富国強兵を国是とする政府や、過激な言動に走りがちな自由民権論者たちへの警鐘でもありました。24歳になった1886年(明治19年)、蘇峰は、この思想をまとめた著作『将来之日本』を刊行。その華麗な文体と、新鮮な思想は、多くの若者を魅了し、ベストセラーとなりました。この成功を機に、彼は再び上京し、ジャーナリストとしての道を歩み始めます。

『國民新聞』の創刊と「変節」

1887年(明治20年)、蘇峰は言論団体「民友社」を設立し、月刊誌『国民之友』を主宰。弟の小説家徳冨蘆花(とくとみ ろか)や、後に文豪となる国木田独歩らと共に、日本の近代化を論じました。そして1890年(明治23年)、彼は念願の『國民新聞』を創刊。ここで、平民主義を掲げ、藩閥政治を批判しながら、日本の言論界を牽引する存在となっていきます。しかし、日清戦争後の1895年(明治28年)に、日本がロシア、ドイツ、フランスの三国干渉により、獲得した遼東半島を清に返還させられるという屈辱を経験すると、蘇峰の思想は大きな転換を迎えます。「無力な道理は、有力な道理に勝てない」。この痛切な思いから、彼は平民主義を捨て、強硬な国権論・国家膨張主義へと転じていきました。この「蘇峰の変節」は、当時の言論界から大きな非難を浴び、彼が創刊した『國民新聞』も「政府の御用新聞」として、度々群衆に襲撃されることになります。

歴史家への転身と「近世日本国民史」

ジャーナリストとして賛否両論を巻き起こした蘇峰でしたが、大正時代に入ると、彼は生涯をかけた一大事業に取り組みます。それが、壮大な歴史書『近世日本国民史』の執筆です。織田信長の時代から西南戦争までを、膨大な史料をもとに書き記したこの歴史書は、全100巻、総ページ数4万ページを超える大作であり、執筆に34年の歳月が費やされました。この業績により、彼は歴史家としても確固たる地位を築き、1923年(大正12年)には、帝国学士院賞を受賞しました。彼は、この歴史書を執筆する傍ら、軍部と結びつき、軍国主義を支持する発言を繰り返しました。そして、太平洋戦争後には、A級戦犯容疑者として自宅に蟄居(ちっきょ)を命じられます。しかし、彼は、この苦難の中で再び筆をとり、中断していた『近世日本国民史』の執筆を再開。90歳を超えてもなお、執筆を続け、ついに全巻を完結させたのです。1957年(昭和32年)、蘇峰は94歳でその生涯を閉じました。彼の思想の揺れは、歴史家や評論家から「変節」と非難されることもありますが、その根底には、常に「日本という国をどうすべきか」という、強い愛国心があったと言えるでしょう。

📍徳富蘇峰ゆかりの地:ジャーナリズムの足跡を辿る旅

徳富蘇峰の足跡は、彼の故郷である熊本から、ジャーナリストとして活躍した東京、そして晩年を過ごした熱海へと繋がっています。

- 徳富記念園(熊本市中央区大江4-10−33):蘇峰・蘆花の徳富兄弟が少年時代を過ごした住居跡には、記念館と旧居があり、徳富記念館には蘇峰・蘆花の兄弟文豪の著書や遺品が約3000点が展示されています。また、この場所は私塾、大江義塾を開設した場所です。その後、東京で民友社を創立するまでの約5年間、ここで自由民権の立場から近隣の子弟の教育を行いました。

- 徳富蘇峰・蘆花生家(水俣市浜町2-6-5):明治3年(1890)まで、蘇峰・蘆花兄弟が幼少時を過ごした家を復元した施設です。創建年がわかる町屋(まちや)の建物としては県内最古のもので、県指定史跡となっています

- 水俣市立蘇峰記念館(熊本県水俣市陣内1-1-1):蘇峰が地元水俣へ贈った寄付金を基に建設された町立図書館「淇水(きすい)文庫」として、昭和4年(1929)に開館、昭和58年(1983)、現在の蘇峰関連の資料の収集・展示施設として改装されています。

- 徳富蘇峰記念館(神奈川県中郡二宮町二宮605):「資料館」としてのリスタートの日を2025年9月1日に決定いたしました。昨年5月7日より休館し準備を行って参りましたが、旧記念館の取り壊しも無事に完了し、資料整理も進み、新たな形での運営開始が決まりましたのでお知らせ致します。資料館の所在は、旧記念館と同じ敷地内で、徳富蘇峰もしばしば訪れ講演なども行った秘書・塩崎彦市の居宅(日本家屋)を使用します。

- 立山王草堂記念館(東京都大田区山王1-41-21):蘇峰の旧居の一部を保存し、その足跡をたどる資料を展示しています。蘇峰の蔵書や書簡、愛用の品などを展示。 中でも「近世日本国民史」の自筆の原稿は圧巻です。

- 蘇峰ふれあい館(徳富蘇峰館)(山梨県南都留郡山中湖村平野506-296):山中湖畔に別荘を構え、言論界の指導的役割を果たした蘇峰。別荘近くのこの地に1998年(平成10)7月開館。代表作「近代日本国民史」等の直筆原稿のほか、横井小楠、新島襄、勝海舟、松方正義など、親交のあった政財界人、文人、画家等の資料を展示。施設が建つ一帯の「旭日丘」という地名や、毎年8月1日に開催される山中湖の花火大会「報湖祭」を名付けるなど、村とのゆかりは深く、蘇峰の生涯と業績をわかりやすくまとめた映像「近代日本の旗手 徳富蘇峰」は必見。

- 徳富蘇峰先生勉学処石碑(京都市左京区田中西樋ノ口町(田中神社内)):蘇峰が同志社在学時に下宿していた水車小屋の跡を示す石碑が建つ。

- 徳富蘇峰墓所(東京都府中市多磨霊園・6区1種8側13番)

- 徳富蘇峰夫妻墓地(熊本県水俣市牧ノ内):生家の墓地

- 京都・若王子同志社墓地(京都府京都市左京区鹿ヶ谷若王子山町):彼のもう一つの墓所

💬徳富蘇峰の遺産:現代社会へのメッセージ

徳富蘇峰の生涯は、私たちに「時代を読み、自らの考えを世に問う勇気」を教えてくれます。彼は、ペン一本で世論を動かし、政治や社会のあり方に大きな影響を与えました。彼の思想の揺れは、時に「変節」と非難されましたが、その根底には、常に日本の将来を案じる強い使命感がありました。彼は、日清戦争後の厳しい国際情勢の中で、「無力な道理」を叫ぶのではなく、日本の国力を高めるための「有力な道理」を模索しました。徳富蘇峰の物語は、一人のジャーナリストが、その言論の力によって、時代の流れを動かし、国家の進むべき道を示すことができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、社会の現状を深く考察し、自らの言葉で未来を語りかけることの大切さを、力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】