山形県の偉人:上杉鷹山 — 「なせば成る」で米沢藩を蘇らせた、江戸時代屈指の名君

「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」

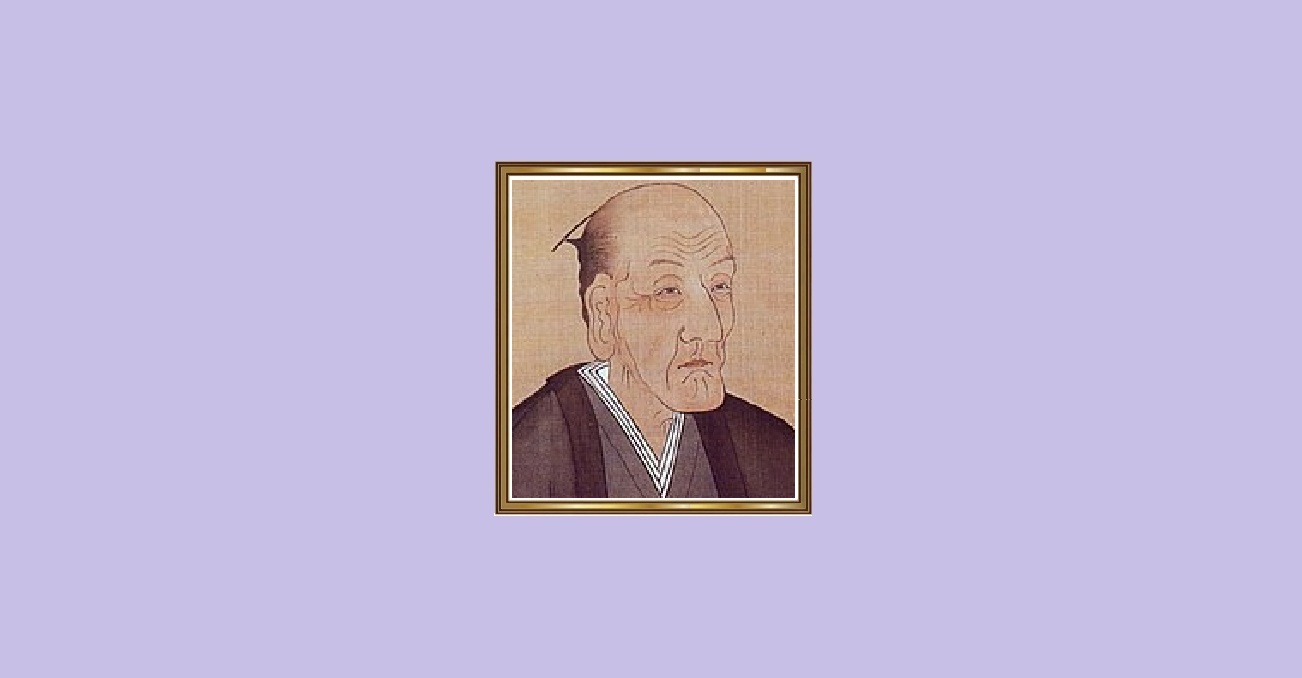

この歌は、江戸時代屈指の名君と称される米沢藩第9代藩主上杉鷹山(うえすぎ ようざん)が、隠居の際に後継者に贈った、家臣と領民の未来を託した言葉です。日向高鍋藩の江戸屋敷に生まれ、10歳で米沢藩の養子となった彼は、破綻寸前の藩財政の再建に生涯を捧げ、自ら率先して質素倹約を実践し、領民を愛する「仁政」を貫きました。彼の偉業は、時の老中松平定信から称賛され、明治以降の修身教科書に採用されるなど、時代を超えて多くの人々に感銘を与え、今もなお、理想のリーダー像として語り継がれています。

最悪の藩財政と、若き藩主の覚悟

上杉鷹山、幼名・松三郎は、1751年(寛延4年)、日向高鍋藩主・秋月種美の次男として生まれました。10歳の時、母方の祖母が米沢藩主の娘であった縁から、米沢藩主・上杉重定の養子となり、直松と名を改めます。16歳で元服し、10代将軍徳川家治の一字を賜り「治憲(はるのり)」と名乗ると、17歳で家督を相続し、米沢藩9代藩主となりました。鷹山と号するのは、剃髪した52歳のときからでした。鷹山が藩主になった頃の米沢藩は、深刻な財政難に陥っていました。借金は20万両(現在の価値で約150億円から200億円)にも累積する一方、会津120万石時代からの6,000人もの家臣団を抱え続けていたため、人件費だけでも藩財政に深刻な負担を与えていました。先代藩主の重定は、藩領を幕府に返上して領民を救済しようと本気で考えるほどでした。こうした危機的状況を打開するため、鷹山は藩主就任後、直ちに藩政改革に着手します。しかし、藩の重役たちの中には、改革に反対する者も多く、明和6年(1769年)には藩の重役が、改革推進の中心人物・竹俣当綱(たけのまた まさつな)の罷免を強訴する「七家騒動」が勃発します。鷹山はこれを冷静かつ迅速に退け、藩内の信頼を確固たるものとしました。

「倹約」を師友とした改革

鷹山の改革の核となったのは、徹底した「倹約」でした。

率先垂範の生活と「大倹令」

鷹山は、藩士たちに倹約を求めるだけでなく、自らも率先して質素な生活を実践しました。江戸での生活費をそれまでの7分の2に減額し、奥女中を50人から9人に削減。食事は一汁一菜、普段着は木綿を着用するなど、その質素ぶりは、他の藩主の模範となりました。彼は、藩主になった際に白子神社に誓詞(せいし)を奉納し、「質素・倹約を忘れず、大倹約を行って米沢藩を復興する」と誓っています。この誓いは、彼にとって単なる財政再建策ではなく、贅沢に慣れ、心の豊かさを見失った人々への、倫理的な教えでもありました。鷹山は、「倹約」を単なる経済的手段としてではなく、「人として道を踏み外さないための導き」として、生涯の師友としました。

殖産興業と人材育成

支出削減と同時に、鷹山が力を注いだのが「殖産興業」でした。

- 農業開発: 自ら田畑を耕す「籍田(せきでん)の礼」を行い、農業の尊さを身をもって示しました。家臣にも荒地の開墾や堤防修築を奨励し、食糧増産に努めました。

- 新産業の育成: 米沢藩の特産品である青苧(あおそ)を使い、武士の婦女子に機織りを奨励。絹織物産業を興し、「米沢織」として全国に名を轟かせました。その他にも、製塩、製紙、製陶などの新産業を積極的に導入しました。

- 藩校「興譲館」の再興: 鷹山は、細井平洲の意見を取り入れ、藩校「興譲館(こうじょうかん)」を再興しました。武士だけでなく、農民にも学問の門戸を開き、国を治めるための「実学」を学ばせました。

これらの改革は、藩財政を立て直しただけでなく、米沢藩の地域社会を他の藩の模範となるほどに良質なものへと変えていきました。

伝国の辞と隠居後の「仁政」

1785年(天明5年)、35歳の若さで家督を養子の治広に譲り、隠居した鷹山は、その際に君主としての心得を記した「伝国の辞」を贈りました。

「一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候」

「一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候」

「一、国家人民の為に立たる君にして君の為に立たる国家人民にはこれ無く候」

この三ヶ条は、国は君主の私物ではなく、君主は国と民のために存在する、という、君主としての倫理観を説いたものでした。隠居後も、鷹山は後継藩主を後見し、藩政を実質的に指導しました。そして、1796年(寛政8年)、師である細井平洲を米沢に招き、関根の普門院で出迎えるなど、師への敬意を生涯忘れなかったと伝えられています。1822年(文政5年)、鷹山は72歳でその生涯を閉じました。彼の死後、米沢藩の借金は完済され、豊かな藩として蘇りました。

上杉鷹山ゆかりの地:改革の足跡を辿る旅

上杉鷹山の足跡は、彼の故郷である高鍋から、藩政改革に尽力した米沢、そして最期の地へと繋がっています。

- 上杉神社(摂社)松岬神社(米沢市丸の内1) : 上杉鷹山・細井平洲・竹俣当綱・莅戸善政,上杉景勝・直江兼続をまつる神社。境内に,鷹山が隠居の際に次期藩主上杉治広(はるひろ)に贈った「伝国の辞」碑が建つ。

- 上杉鷹山立像(上杉神社参道) : 「なせば成る・・・」の言葉が刻まれた碑がある。

- 上杉鷹山坐像(松岬神社東隣)

- 「民の父母」碑(上杉神社参道) : 歌の掛軸は稽照殿に展示されている。

- 上杉神社稽照殿:鷹山の遺品を多く展示している。

- 上杉鷹山胸像(上杉記念館「上杉伯爵邸」前庭)

- 伝国の杜 米沢市上杉博物館(米沢市丸の内1):鷹山の改革や上杉家の歴史に関する資料を展示しています。

- 籍田遺跡・藉田の碑(米沢市御廟3-14-15):鷹山が自ら田畑を耕し、農業の尊さを説いた場所です。現在も上杉神社によって管理され、米が作られています。

- 上杉鷹山倹約誓詞・白子神社(米沢市城北2-3-25):明和4年(1767)9月6日、鷹山公が自ら筆をとり、米沢の鎮守である白子神社に納めた誓詞。この決意をもって、9月18日に江戸藩邸で大倹約令を発表しました。入口に「鷹山公誓詞」碑が建つ。

- 国指定史跡上杉治憲敬師郊迎跡・普門院(山形県米沢市関根13928):普門院は、寛政8年(1796年)9月6日、鷹山公が師である細井平州が三度目の米沢来訪に際し、城外遠く8km余の羽黒堂まで迎えに出た際、普門院にご案内し、休憩をとって労を慰められたという敬師の美談として有名な寺院です。当時の対座の一室、またその時使われた茶器、湯桶などの諸道具が今も残っています。

- 鷹山隠居後住居・餐霞館(さんかかん)遺跡(米沢市城南1):鷹山公の御隠殿跡。35歳で隠居した鷹山は「餐霞館」に在って第10代藩主上杉治広・第11代藩主上杉斉定を後見し、藩政改革を指導し続けた。

- 上杉鷹山レリーフ(「餐霞館」遺跡)

- 法泉寺庭園(米沢市城西2-1-4) : 米沢三名園の一つで、1770年8月15日に鷹山公が盛大な詩会を開いた。そのときの鷹山公の作品は掛軸として法泉寺に保存されており、庭園の前(文殊堂前)にはそれを写し取った詩碑が建つ。

- 興譲館跡(米沢市中央2-3) : 藩校興譲館跡。細井平洲により「興譲館」と命名。「譲を興すとは恭遜(きょうそん)(謙譲)の道を修業させること也」と、政治中枢を担当する上級家臣に恭遜の心を身に付けさせ、民衆を思いやる政治を目指したものです。記念碑には「興譲館之図」と鷹山像・細井平洲像が描かれている。

- 宮坂考古館(米沢市東1-2-24) : 米沢藩の貴重な遺物を集めた私設資料館。上杉謙信や上杉景勝、直江兼続、前田慶次が着用したとされる甲冑や武具もある。

- 愛宕神社(米沢市遠山町1479-1) : 藩士・領民とともに鷹山が雤請いに参詣した人神社。神社前には「鷹山公雤乞之碑」が建つ。

- 上杉鷹山墓所・米沢藩主上杉家墓所(米沢市御廟1-5-32):米沢藩主上杉家墓所に、鷹山の墓があります。

- 春日山林泉寺・上杉家菩提寺(米沢市林泉寺1-2-3) : 上杉家の奥方・支侯等の墓所。鷹山を生涯にわたって支えた側室お豊の墓もある。墓地には直江兼続・おせん夫妻の墓をはじめ、上杉家臣団の墓地が所狭しと並んでいる。

上杉鷹山の遺産:現代社会へのメッセージ

上杉鷹山の生涯は、私たちに「真のリーダーシップと改革」とは何かを教えてくれます。彼は、困難な状況を前に、決して諦めることなく、自らの信念を貫きました。彼の「伝国の辞」に込められた、国と民は私物ではないという思想は、現代の政治家や経営者にも通じる、公人としての倫理観を示しています。鷹山の改革は、単なる財政再建策ではありませんでした。それは、倹約と学問、仁政と産業振興という、経済と倫理のバランスを追求した、総合的な社会改革でした。彼の物語は、一人のリーダーが、その知恵と誠実さ、そして不屈の精神によって、組織を再生させ、人々の暮らしを豊かにすることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、挑戦する勇気と、社会貢献という真の豊かさを追求することの大切さを、力強く語りかけているのです。