山梨県の偉人:若尾逸平 — 天秤棒一本から身を起こし、東京のインフラを牛耳った「甲州財閥の総帥」

山梨県

「株を買うなら、『明かり』と『乗り物』だ」

この言葉は、天秤棒を担いだ行商から身を起こし、東京電燈(電力)と東京馬車鉄道(乗り物)を傘下に収め、近代日本の経済を牽引した若尾逸平(わかお いっぺい)の投資哲学です。甲斐国在家塚村(現在の山梨県南アルプス市)の貧しい農家に生まれた彼は、幕末の混乱期に、横浜と甲州を股にかけて巨万の富を築き、「甲州財閥」の総帥として君臨しました。その生涯は、初代甲府市長、貴族院議員として、故郷山梨の発展と、日本の近代化に尽力しました。

激動の前半生:天秤棒一本から商売の道へ

若尾逸平は、1821年(文政3年)、甲斐国在家塚村(現在の山梨県南アルプス市)の村役人を務める百姓の家に、長男として生まれました。十代の頃には、江戸に出て材木奉行に仕えるも、うまくいかずに帰郷。その後、庭に実っていた桃の実を見て、これを竹かごに積んで行商を始めます。当時、在家塚村は「原七郷」と呼ばれる水が乏しい土地でした。畑作のほか、綿花や煙草の栽培が盛んで、逸平は、タバコや繰り綿、篠巻といった産物を扱い、天秤棒を担いで笹子峠や小仏峠を越え、甲府や江戸まで行商の範囲を広げました。この行商生活で、彼は追い剥ぎに襲われたり、商品を雨で濡らして駄目にしたりと、数々の苦難を経験しますが、その不屈の精神と商才を磨いていきました。

挫折と再起、そして製糸業への参入

彼の働きぶりを認めた巨摩郡小笠原村(現在の南アルプス市)の質屋、若松新左衛門に婿入りし、傾きかけた店を立て直すという手腕を見せます。しかし、妻の不義をきっかけに店を出ることになり、再び天秤棒を担いだ行商生活へと戻りました。その後、甲府で座敷を借りて商売をするうちに、横浜開港(1859年)という時代の大きな転機が訪れます。逸平は、甲州産の生糸や水晶が外国人相手の商売になると見抜き、生糸の仲卸業を始め、莫大な利益を得るようになりました。さらに、文久2年(1862年)には、甲州島田糸の製造機を改良した「若尾式機械」を発明し、製糸業にも参入。工女を集め、生糸の生産を始めるなど、彼の事業は、飛躍的な成長を遂げました。

甲州財閥の総帥へ:近代日本のインフラを牛耳る

明治維新後、若尾は、西南戦争(1877年)での不換紙幣の売買によって一攫千金の利益を得ると、その巨額の資金を株取引に投入し、日本の近代化を担う企業の株式を次々と買い占めていきました。

「明かり」と「乗り物」への投資

若尾は、「株を買うなら『明かり』と『乗り物』だ」という独自の投資哲学を持っていました。「乗り物」(鉄道)と「明かり」(電力)は、社会がどう変わろうとも必要性がなくならないと考えたからです。

- 東京馬車鉄道の買収: 明治25年(1892年)、東京の交通インフラを担う東京馬車鉄道を買収。

- 東京電燈の買占め: 明治29年(1896年)、山梨県中の資産家を動員して東京電燈(後の東京電力)の株式を買い占め、その経営権を手中に収めました。

彼は、これらの公共事業を傘下に収めることで、名実共に実業界の雄として君臨。「甲州財閥」の総帥と呼ばれるようになりました。

政治家としての貢献

若尾は、山梨県の政界にも進出し、1889年(明治22年)には市制施行された甲府市の初代市長に就任します。翌年には、貴族院多額納税者議員に選ばれ、山梨県初の貴族院議員となりました。貴族院議員として、彼は「鉄道敷設法」の実現に尽力し、甲州と東京を結ぶ中央線の開通に貢献しました。これは、天秤棒を担いで峠を越えていた若き日の彼にとっての、大きな夢の実現でした。

晩年と後世への遺産

逸平は、92歳(満91歳)でその生涯を閉じました。彼の死後、その偉業を追悼するために、15,000人もの人々が葬儀に参列し、中央線には臨時列車が運行されるほどでした。彼の死後、若尾家は養子によって事業を継承し、甲州財閥の中核として栄えましたが、昭和恐慌の影響などにより、徐々に没落していきました。しかし、彼の故郷である山梨県では、彼の功績を称え、今もなお語り継がれています。

若尾逸平ゆかりの地:甲州財閥の足跡を辿る旅

若尾逸平の足跡は、彼の故郷である山梨県南アルプス市から、活躍の舞台となった甲府市、そして東京へと繋がっています。

- 白根桃源美術館(山梨県南アルプス市飯野2825-6):若尾逸平の功績を紹介する絵ものがたりが展示されています。

- 若尾逸平像(隆巌院・山梨県南アルプス市在家塚1819):彼の米寿を記念して建てられた銅像が、彼の故郷に今も残されています。

- 開国橋(山梨県南アルプス市):若尾が建設に尽力した橋です。

若尾逸平の遺産:現代社会へのメッセージ

若尾逸平の生涯は、私たちに「困難を乗り越え、チャンスを掴む力」を教えてくれます。彼は、貧しい行商から身を起こし、時代の変化を的確に捉え、近代的な事業を次々と成功させました。彼の投資哲学である「明かりと乗り物」は、情報技術やエネルギー産業が社会の基盤となる現代においても、その普遍的な価値を失っていません。彼は、常に未来を見据え、社会の発展に貢献する事業にこそ、投資する価値があると考えました。若尾逸平の物語は、一人の人間が、その知恵と行動力、そして不屈の精神によって、自らの運命を切り拓き、地域社会の発展に貢献することができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、挑戦する勇気と、未来を見据えたビジョンを持つことの大切さを、力強く語りかけているのです。

(C)【歴史キング】

関連する書籍のご紹介

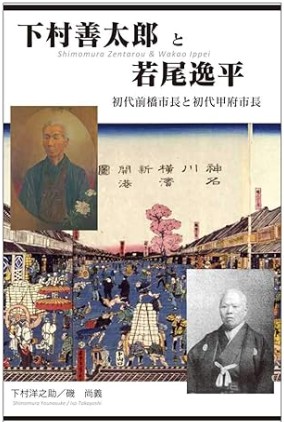

下村善太郎と若尾逸平 初代前橋市長と初代甲府市長 / 下村洋之助 (著), 磯尚義 (著)

単行本 – 2018/12/26

明治の生糸商に“公人”としての生き方を学ぶ

前橋・甲府の初代市長の生い立ちと業績にスポットを当てた。生糸商として巨万の富を蓄えた下村と若尾は、幕末から明治初頭にかけての生糸商を象徴する二人。一方は、その富をすべて郷土前橋発展のために使った。

一方は帝都に進出し、鉄道・ガスなどのインフラ事業を起こした。この時代を代表する生糸商の生き様を対比し、近代日本を支えた「公に生きる」様を描く